2月です。今年は暖冬と言われながら沖縄でも観測史上初めて雪が降ったそうです。アメリカやヨーロッパでも大寒波が発生し、暖かい冬なんだか寒い冬なんだかよくわかんないですね(笑)。そんな中、私の住んでいるところは特に雪も多くもなく寒さも例年通りです。苦手な冬も実質あと二か月。大荒れになることもなく無事過ぎていくことを祈るばかりです。

本題です。先月はSARA(亜急性ルーメンアシドーシス)になる要因の一つ、乳酸をプロピオン酸に変換できなかった場合についてお話ししましたが、今月からはもう一つのSARA要因、乳酸を中和できなかった場合についてお話ししようと思いますが、その前にその中和にどうしても欠かせない反芻についてお話ししようと思います。

当たり前かもそれませんが、酸を中和するのはアルカリです。化学物質としてアルカリ性のものは沢山ありますが、生体内でアルカリ性を示す物質と言えば唾液に含まれる重炭酸しかありません。ですから、ルーメンでできた乳酸を中和するためには、唾液をたくさん出すことが必要で、そのためには反芻という行動が必要になるわけです。そこで今月は反芻の発生に必要なこと見ていきましょう。

◎反芻をさせるために

①センイの長さ

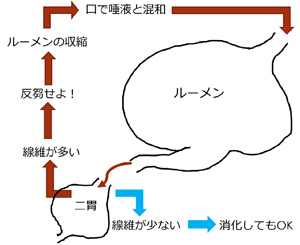

反芻を引き起こすには一胃の中と二胃のヒダにある特定の部分(正確には上皮受容体(じょうひじゅようたい)と言います)に物理的な刺激が必要になります。具体的には平均5mm以上の粗飼料のセンイが通過しようとすると、牛の脳は消化できないと判断し、第二胃から収縮を起こし一胃へと連動する一連の反芻が発生するわけです。ですから5mmに満たないセンイが通過しても反芻が起こりません。混ぜすぎたTMRではこの長さには満たず反芻は減少し、高水分のサイレージでもルーメン内では微生物により早くに分解されてしまうため反芻が起きなくなってしまうのです。この5mm以上という長さが非常に重要です。一方、センイが長すぎてもヒダを通過できないため、刺激が起きず反芻がおこりません。その場合はルーメン内を長くただよい、微生物の分解を待たなくてはならないため消化に時間がかかるわけです。

②精神的な安静

反芻は脳で起こします。ですから、精神状態によって反芻の発生に大きな差が生まれます。つまり、興奮状態や過度のストレス下では反芻は起きにくくなります。具体的に、居心地の悪いストールや汚れた環境、暑熱、過密などは反芻の減少の大きな要因になります。また、毎日行っている飼養管理作業を規則正しい時間に、決められた手順で行うことも牛の精神的な安定には重要な要素です。

牛は反芻獣と言われるくらいですから、反芻が生きていく上で最も重要な行動です。より良い反芻をさせてあげることが牛を飼う上で最も重要な管理です。

今月は以上です。来月は反芻の減少が及ぼす中和障害によるSARAについてお話しします。

今月もありがとうございました。